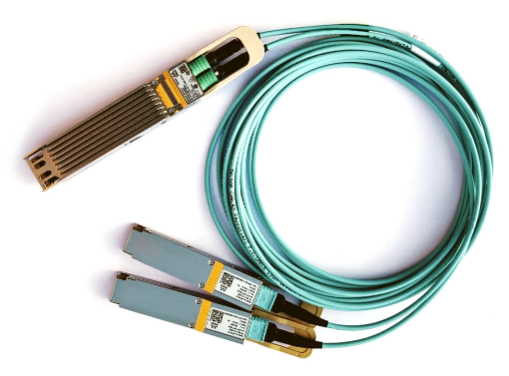

在机房搬迁过程中,确保数据完整性至关重要,而IB线缆作为数据传输的关键载体,其物理损伤可能导致数据传输故障。利用三维建模技术对IB线缆物理损伤进行检测,能精准定位和分析损伤情况,为数据验证提供有力支持。

如何通过三维建模检测IB线缆物理损伤

数据采集:首先使用高精度的三维激光扫描仪对机房内的IB线缆进行扫描。扫描仪应设置合适的扫描参数,如扫描分辨率、扫描范围等,以确保能够获取线缆的详细信息。例如,选择分辨率为0.1mm的扫描仪,可清晰捕捉线缆表面的细微瑕疵。在扫描过程中,要全方位围绕线缆进行扫描,避免出现扫描盲区。同时,利用工业相机拍摄线缆的多角度高清照片,获取线缆的颜色、纹理等信息,与三维扫描数据相结合,为后续建模提供更丰富的数据支持。

建模过程:将采集到的数据导入专业的三维建模软件,如3ds Max、Maya等。通过软件算法对数据进行处理和分析,构建IB线缆的三维模型。在建模过程中,要对线缆的形状、尺寸进行精确还原,确保模型与实际线缆高度一致。同时,利用颜色和纹理映射技术,将相机拍摄的照片信息映射到三维模型上,使模型更加逼真。通过对模型的旋转、缩放等操作,可以从不同角度观察线缆,便于发现潜在的物理损伤。

损伤识别与分析:借助三维建模软件的分析工具,对构建好的模型进行损伤识别。通过设定损伤特征参数,如线缆表面的划痕深度、破损面积等,软件可自动识别模型中的物理损伤区域。对于识别出的损伤,进一步分析其位置、严重程度等信息。例如,通过测量划痕的长度和深度,评估其对线缆性能的影响。同时,将损伤信息与数据库中的标准损伤数据进行对比,判断损伤是否达到需要修复或更换线缆的程度。

检测后如何处理

轻微损伤处理:如果检测到的是轻微物理损伤,如线缆表面的轻微划痕或小面积磨损,可对损伤部位进行标记。使用专业的线缆修复材料,如绝缘胶带、修补膏等,对损伤部位进行修复。在修复过程中,要按照材料的使用说明进行操作,确保修复效果。修复完成后,再次使用三维建模检测技术对修复部位进行检测,确认修复是否成功,是否对线缆的整体性能产生影响。同时,记录损伤情况和修复过程,以便后续跟踪和维护。

严重损伤处理:若检测到严重的物理损伤,如线缆断裂、大面积破损等,应立即停止使用该线缆。对损伤线缆进行隔离和标识,防止其误用于数据传输。根据损伤线缆的型号和规格,及时采购新的IB线缆进行更换。在更换线缆时,要注意线缆的连接方式和接口类型,确保与原有设备匹配。更换完成后,重新进行数据传输测试,利用三维建模检测技术对新线缆进行全面检测,确保其性能符合要求,以保障机房搬迁后数据传输的稳定性和可靠性。